谭婷:我想用一双会说话的手,把正义的声音带到每个无声的角落。

“如果这个世界上没有聋人律师,那聋人就永远也不可能真正地享受法律资源。以前人们也不觉得聋人可以跳舞,直到《千手观音》在春晚上出来了。人们不觉得聋人能当律师,那我就来做这个‘拓荒者’。”

谭 婷

1992年出生于四川凉山,汉族,毕业于重庆师范大学,我国第一位通过法律职业资格考试的聋人,现就职于重庆华代律师事务所。

今年4月,重庆市大渡口区残联会议室内,一堂普法教育专题讲座在这里举行。“今天要给大家讲的是高空抛物……”会场比平时开展活动时要安静许多,讲述者谭婷用手语仔细地教授着法律常识,台下近50名听众都是聋人,但她还是坚持配合手语发出忽高忽低、时而断续的声音。

黑白职业装、简单扎起的低马尾,

略显瘦小却自信干练,

台上的谭婷从容地掌握着讲座的进程,

不时与台下的听众互动,解答大家的疑问。

谭婷是我国第一位通过法律职业资格考试的聋人。

“学习是我的救命稻草”

1992年,谭婷出生在四川凉山一个普通家庭。8岁那年,由于治疗中耳炎时针灸不当,她的听力慢慢地消失了。当时她就读的学校不收聋人学生,刚上小学二年级的她被迫辍学,刚刚失聪又没有学上的5年时间里,谭婷活得像一座孤岛。

看着别的同学每天去上学,自己却只能待在家里,不服输的谭婷拿出了《新华字典》开始自己学字,母亲不识字,她就通过写字和父亲沟通,翻着字典一页一页地学,只有小学二年级的词汇基础,很多字词的解释她也看不明白,小学没有毕业的父亲也帮不上太多忙,自学水平有限,就算是照着字典,有时也会学错,“很长一段时间我都把‘原谅’写成‘原惊’,之后有人纠正我才发现自己写的是错的。”

13岁时,

父母听说西昌有可以让聋人上学的特殊教育学校,

距离大凉山5个小时的车程,

为了节省来回路费和几年的学费,

谭婷申请了直接从二年级跳到和自己年纪相符的五年级,

中间缺了的课程就自己努力补齐。

为了跟上进度,她对自己的要求近乎偏执,

所有的时间都用来学习,每年只回家两次,

“当时学习就像是我的救命稻草,

也是我再次回到正常社会的唯一方式。”

▲在乐山特殊教育学校上学时候的谭婷。

六年级时,谭婷转学到乐山特殊教育学校,这里的教学系统更加完备,还设置了高中部,“在西昌只有小学,我一直担心后面自己没有学上,来到了乐山才放下心。”但还没上到高中,谭婷身边大部分的聋人同学就离开了学校,他们有的去了工厂打工,有的被叫回家中务农,有的甚至被骗子拐走,再也没有音讯。自初中时起,谭婷就被老师提醒:千万不要在外面比划手语,以免暴露自己的聋人身份被骗被拐。高中时,整个年级只剩下了包括谭婷在内的4位聋人学生。

2013年,

谭婷考上了重庆师范大学特殊教育专业,

是当年学校里4位聋人考生中唯一考上本科的,

“我知道学习可能不会把你带到人生的巅峰,

但是它可以确保你不会跌落低谷”。

更像一座桥梁

在谭婷的设想里,大学毕业后可能成为一名特教老师,但真到了找工作的时候,她才发现并没有那么容易。彼时,手语律师唐帅正因为帮聋人打赢了“包坚信等十人非法吸收存款”的案子而名声大噪。3年间,包坚信等人设立公司开发理财产品,通过宣传残疾人互帮互助、投入少、回报高等内容骗取信任,向27816名残疾人吸收存款6.12亿元。当谭婷看到唐帅面向各大高校发布的“招聘聋人工作者”的启事时,她毫不犹豫就投了简历。

当时的谭婷只知道唐帅是新闻里

那个愿意帮聋人打官司的手语律师,

却不知道他对自己和另外4位

同时进入律所的聋人本科毕业生

有着一个看似不可能完成的要求

——成为一名律师。

▲谭婷在家学习法律视频。

刚进入律所时,谭婷对于法学知识一无所知,只能一边看书学习一边协助律师工作,唐帅给她的任务就是做好聋人委托人和健听人律师之间的桥梁。为了沟通更加顺畅,已经15年没有开口说过话的谭婷,开始进行发音练习。一开始,谭婷不知道自己的发音是否准确,就在手机上下载了一款语音识别软件,每次发音之后就会查看一下,如果软件可以识别出正确的汉字,自己的发音就是正确的,如果语音识别不出来或是识别成其他文字,她就会不停地练习。

刚开始说话时,谭婷的喉咙有些受不了,

就像已经粘连很久的肉被一点点撕裂开来,

每次发声都像针扎一样刺痛,

“就好像美人鱼将鱼尾巴蜕变成腿,

为了能走路,疼痛是必须付出的代价,

需要一步步来。”

光是“很高兴认识你”这句话,

谭婷就练习了整整3个月。

让谭婷没想到的是,难题反倒出现在和聋人的交流上。谭婷在特殊教育学校里学习的“汉语手语”是严格遵循汉语表达语序的,相当于“普通话手语”,而大多数聋人使用的“自然手语”不遵循有声语言语法,而是通过手势、表情的变化来传达意思,形象性较强,两种方式存在类似“方言”上的差异。手势和语序都和谭婷学的手语不一样,在咨询时,她总是要一遍遍猜测、核对,“汉语博大精深,很多时候不同的语气会表达不同的情绪,每一种情绪都有不同的词语和语调。而“自然手语”会在聋人世界里广泛使用,也是因为本身比较形象生动,能够表现情绪,能让这个无声世界里也充满喜怒哀乐。” 为了解决交流困难的问题,谭婷下定决心要学习聋人之间常用的“自然手语”。从一个词的变化,再到可以独立完成一个句子,她花了很多时间去练习。

聋人里的“拓荒者”

在协助健全人律师给聋人做咨询的时候,谭婷发现很多聋人不识字或者只认识很少的字,这让他们参与社会生活更加困难,“对于普通人来说,法律是维权的武器,但对于大多数进行正常社会交往都很难的聋人而言,用法律保护自己变得遥不可及。”

在谭婷接触到的案件里,

有一位聋人曾对谭婷说,

自己被丈夫家暴,向法院提起离婚诉讼后,

法律援助律师告诉她结果是“败诉”,

她不理解为何会败诉。

看了文件后谭婷才发现,

上面明明写的是“撤诉”,

问她:“你为什么想离婚又撤诉?”

女人说,我什么都不知道。

因为不识字,

她不知道怎么去和给她撤诉的法援律师交涉。

“她连自己的结婚证也是别人代办的,

她是在什么都不知道的情况下嫁给了别人。”

最后,谭婷和健听人律师一起成功帮助女人离了婚。

这个案件对谭婷触动非常大,从“象牙塔”走出来后,谭婷才发现,聋人世界更深处的那些 “不公平”,正在通过法律求助朝她涌来。“有很多聋人害怕歧视的眼神,害怕受伤,所以他们会把自己封闭起来,不去也不能和外人接触,不交流不说话,甚至不敢看他们的眼睛,这对于法律咨询来说是非常不利的。而我也是聋人,我更懂他们的顾虑和想法,我想用自己的力量帮助更多的聋人。如果这个世界上没有聋人律师,那聋人就永远也不可能真正地享受法律资源。以前人们也不觉得聋人可以跳舞,直到《千手观音》在春晚上出来了。人们不觉得聋人能当律师,那我就来做这个‘拓荒者’。”

法律职业资格考试是成为律师的第一关,作为我国三大难考的职业资格考试之一,应试者的通过率仅在10%左右,更不要说谭婷这位不是法学专业出身的聋人。

▲备考中的谭婷,每天几乎都最后离开律所。

2017年,谭婷正式开始备考。对着网上的免费教学视频讲座字幕反复看,一边暂停、一边记忆,一段半个小时的视频可能会被她拉到3个小时才看完。她每天花在学习上的时间达十多个小时,3年来基本上没有假期,学到特别累时,谭婷看到字就头脑发晕生理性地想吐。虽然刻苦,但整套法律体系的海量信息,依然像山河大海一样看不到头。法律考试,需要死记硬背,但又不仅仅是死记硬背,还需要应试人逻辑清楚,对案件有自己的判断和理解,“法律案件的判断更多的是要透过现象看到本质,这是聋人法考最困难的地方。”

如此拼命的谭婷,依然经历了连续两年的失败。

第三次参加法考,

客观题考试前一周的一天晚上,

手机上的一条信息,让谭婷动了放弃的念头。

“癌症、晚期”,信息中这两个关键词,

说的是谭婷母亲的病情。

得到消息,

谭婷立刻想要放弃考试回家照顾母亲,

却被母亲拒绝,

“婷婷,你不是为爸爸妈妈活,而是为自己活。

做一个有用的人,实现你的梦想。”

唐帅也组织律所的同事为谭婷捐款,

让她专心备考。

为了不辜负母亲的期望和自己之前的努力,

谭婷收拾好心情,继续咬牙坚持复习,

终于在2020年底通过了考试。

谭婷的母亲在她通过司考后不久去世,

处理好母亲的后事,

谭婷带着母亲的嘱托回到了工作岗位。

现在,在谭婷的书桌上,各种司法考试的书还没有收起来。每本书的底部侧面都写着一个“初”字,后面画了一颗心。

“我喜欢“初心”这两个字。

很多时候,

有些人会被不一样的环境或者人影响,

而变得不一样,

但我希望自己的初心一直都在,

不会因为利益而迷失自己,

不会丢掉自己的善良。”

▲谭婷的丈夫和谭婷是大学同学,也是一位聋人,与谭婷同在重庆华代律师事务所工作。摄影_张西蒙

更重要的是普法

如今的谭婷,已经是重庆华代律师事务所一名执业律师,但因为法庭上无法配备手语翻译,她暂时还不能作为辩护律师单独出庭,尽管如此,她依然在法律界为聋人开辟了一席之地。

▲工作中的谭婷。

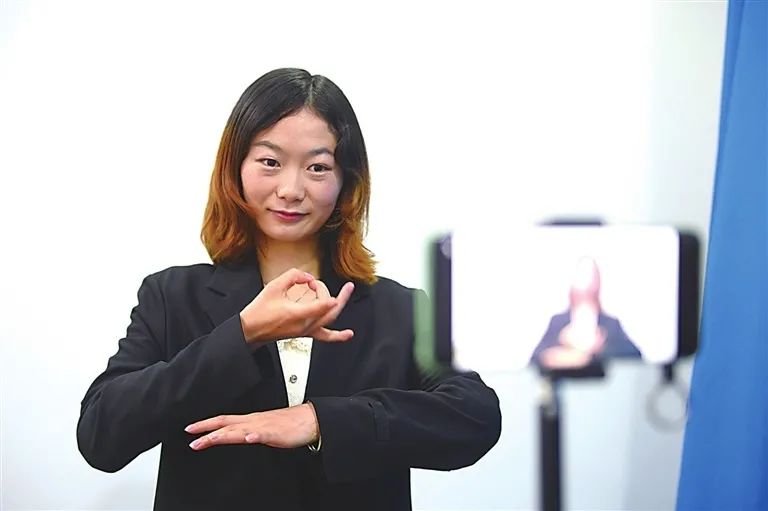

谭婷在短视频平台开了账号,每天晚上固定时段开直播为聋人朋友讲解法律知识,免费给他们提供法律咨询服务,还建起了专门的微信群供大家交流,聋人们一传十十传百,来找谭婷做咨询的人也越来越多,现在,她的微信好友将近4000人。

聋人咨询的视频电话随时随地都有可能会打进来,有时在上下班路上接到视频电话,她也都有求必应,“聋人们都比较直接,打进来也不会打招呼就直接问问题,我知道他们没有恶意,这样反而效率更高。”

很多时候,来做咨询的聋人情况都很紧急。一次,谭婷接到一个聋人男孩的视频电话,他把自己上大学的学费借给了一个女孩,但女孩骗了他,借钱不还还失联了,学校不停地催他缴纳学费,无奈之下,他想报复那个女孩,“如果我自杀了,她就会因为我的死而承担法律责任!”

“不会!”谭婷用力地用手语解释,告诉他这两者并没有直接的法律关系,男孩也在劝说下冷静了下来,“如果你没跟我讲清楚,我真的会做出让自己后悔的决定。”

在谭婷看来,

律师这份职业和教师存在的意义一样,

“普法于大众,解惑至个人”,

与在学校中的特殊教育相比,

律师对于特殊人群的帮助只是形式上有所不同。

▲普法讲座上,谭婷与一位聋人女孩交流。

2021年5月15日,谭婷在唐帅的带领下,参加了在中残联举办的《中华人民共和国残疾人保障法》实施三十周年座谈会。会上,谭婷作为国内第一位聋人律师代表聋人群体发声。

▲谭婷录制的手语普法短视频。

谭婷每天的任务就是聋人的法律咨询和线上普法,在自己最近录制的手语普法短视频里,谭婷特意给自己配上了声音——用剪辑软件将字幕转换成卡通人物蜡笔小新的声音。“普法视频也不是只有聋人才可以观看,我希望能让社会多看到我们聋人群体,我们也需要更好地打破‘壁垒’融入社会。”

谭婷的成功触动了社会各界,也提醒大家看到了公共法律服务体系在无障碍这条路上还有很长的路要走。2021年1月10日,西南政法大学与唐帅合作开设了“卓越公共法律服务人才实验班”,计划每年在新生中遴选 40 名学生,培养一批既懂法律又懂手语、能够直接为聋人提供法律手语服务的专门人才,谭婷很高兴看到法律无障碍在不断地进步和发展,“能够出庭是解决小部分聋人的法律问题,但我要做的还是先做好普法的事情,聋人整体的法律意识提高了才是自我价值的最大化。”

在谭婷办公桌上摆着方便视频直播的小架子,

架子正面的便利贴上写着

她通过司法考试后对自己的期望:

我想用一双会说话的手,

把正义的声音带到每个无声的角落。

她也正努力这样做着。