薛范丨沉默的译者

薛 范

1934年出生于上海,资深翻译家。主要从事外国歌曲的翻译、介绍和研究,译配发表《莫斯科郊外的晚上》等世界各国歌曲近2000首,编译出版外国歌曲集30多种。2022年获中国翻译协会颁发的“翻译文化终身成就奖”。2022年9月2日因病医治无效在上海逝世,享年88岁。

1994年8月20日,上海商城剧院举行了一场音乐会,演出内容是20世纪五六十年代苏联时期金曲,台下观众里有的人流着泪听完了整场音乐会,一首首经典歌曲让他们回忆起充满理想、豪情、梦幻的青年时代。

音乐会结束,一位残疾人坐着轮椅被推上舞台,听众们纷纷围过来请他签名留念,有观众将准备好的鲜花送到他手里说“我读书的时候就唱这些歌,当初听这些歌的人很多都不在了,但总有一些珍贵的、美好的东西留下来。” 接过鲜花的人名叫薛范,演出中的大部分苏联歌曲由他翻译成中文。

同年, 薛范到北京参加活动,得知他来京的消息后,很多音乐爱好者自筹经费、自租场地,专门为他组织了一个欢迎会。欢迎会上100多人围着他唱了很多苏联歌曲, 光是《莫斯科郊外的晚上》就先后唱了5遍。

薛范经历过很多这样的场景,热情的听众里有人对他深深鞠躬,有人说您的歌曲影响了整整一代人,有人听到他的声音泣不成声,说“我是唱着您的歌长大的”。他珍惜听众们温暖的反馈,又对“影响一代人”之类的赞语觉得惭愧,称自己只是一个幕后工作者,“虽然译了一些歌曲,得过几个勋章,但终究只是一个中介。”

与俄语结缘

上海中山南一路的一条里弄里,有一栋20世纪七八十年代建设的低层楼房,薛范就住在这儿,连同他几十年的翻译时光重重叠叠地刻在这栋小小的、布满年代感的房子里。穿过一条不长的狭窄走廊,拐进一间门厅不大的房间,薛范的家早就跟工作室长在一起,四处堆满报纸期刊、书籍、光盘,一台电脑和音响被围在其中,书架和积攒的书、杂志已经退化成一样的颜色和质地。薛范总是夜里清醒,白天常常要睡到下午才起床。他的一天从下午3点开始,看书、翻译、接待访客……

薛范终身未婚,父亲去世得早,与母亲朝夕相伴生活于此。母亲去世时,薛范人在北京,通过电话知道噩耗,没有大悲大恸,为他操劳一生的最亲的人终于解脱了,只是母亲这辈子为他付出的太多太多,而他回报的又太少太少。

1934年,薛范出生于上海一个普通家庭,父母都在工厂上班。2岁时一场高烧后,小儿麻痹后遗症导致他终身残疾无法站立,年岁渐长,两只脚还像洋娃娃一样。

薛范进入高中时,正是新中国成立之初,百废待兴,文化建设步入新的时期,国家对文化传承、文化交流非常重视。“中国古典名著、现代作家除了鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、闻一多,我们还接触了大量的俄国作家和当代苏联作家的作品,甚至还有欧美文学和阿拉伯、印度文学。”薛范和同学们每天到学校,热烈谈论的话题是昨晚看了什么书。

1953年夏天,19岁的薛范高中毕业,他想到更高一级的学校学习无线电专业。在填写报考志愿表时,班主任约他谈了一次话:“你行动不便,报考理工科并不合适。新中国各方面都在发展,以苏联为师,国家迫切需要俄语人才,你不如报考俄语,将来从事文字翻译,用笔为祖国建设服务。”就这样, 薛范考进了上海俄语专科学校,然而去学校报到时,校方却拒绝他入学。问题出在那份体检表上:体检医生漏填了“肢体残疾”4个字,致使学校误作健全学生录取了薛范。

从小到大都未因残疾自暴自弃,为什么要承受不被接受的命运?看他好几天不说话母亲安慰道:“你不要多想,有我们在就有你一口饭吃;我们不在了,人民政府也不会不管你。”薛范没回应,心里憋着一口气,“凭什么要别人养活我!”不信命的薛范,硬是逼自己开启了漫长的自学之路。

上海文化广场的图书馆会定期举行古典文学讲座,一周两次,只要他想,母亲就背着他去听,有时因为腿疼坐不起来,干脆躺在桌子上听;上海图书馆里有一台长期存放的轮椅,每次薛范来,工作人员才会推出来,这是他省吃俭用买下放在这里的,图书馆是他最常去的地方,他说这里是他的“故乡”;母亲买了藤椅,为让他在家里更舒适地学习,后背靠的地方用棉布垫起来减轻背痛。

薛范还报名参加了上海俄语广播学校,通过广播自学俄语。学习俄语后,薛范开始跃跃欲试进行翻译实践。有一天,薛范在华东·上海人民广播电台排练厅看广播乐团的排练,中间休息时,合唱指挥兼男高音歌唱家朱崇懋先生鼓励他说:“你在学俄语,何不给我们翻译几首苏联歌曲?”于是,薛范译配了第一首苏联歌曲《和平战士之歌》,发表在1953年的《广播歌选》期刊上,那年他19岁。

薛范对音乐的着迷其实开始于高中时期。“新中国成立之初,大量的解放歌曲、革命歌曲涌现,还有陕北和山西民歌、苏联歌曲等仿佛一下子开启了我的心窍。”他完全没料想到1953年那次凭一时之兴的翻译尝试竟在之后发展成毕生的职业。此后薛范又自修了外国音乐史、音乐作品理论、音乐作品分析等课程,开始研读作曲法、曲式学等,与音乐结下不解之缘。

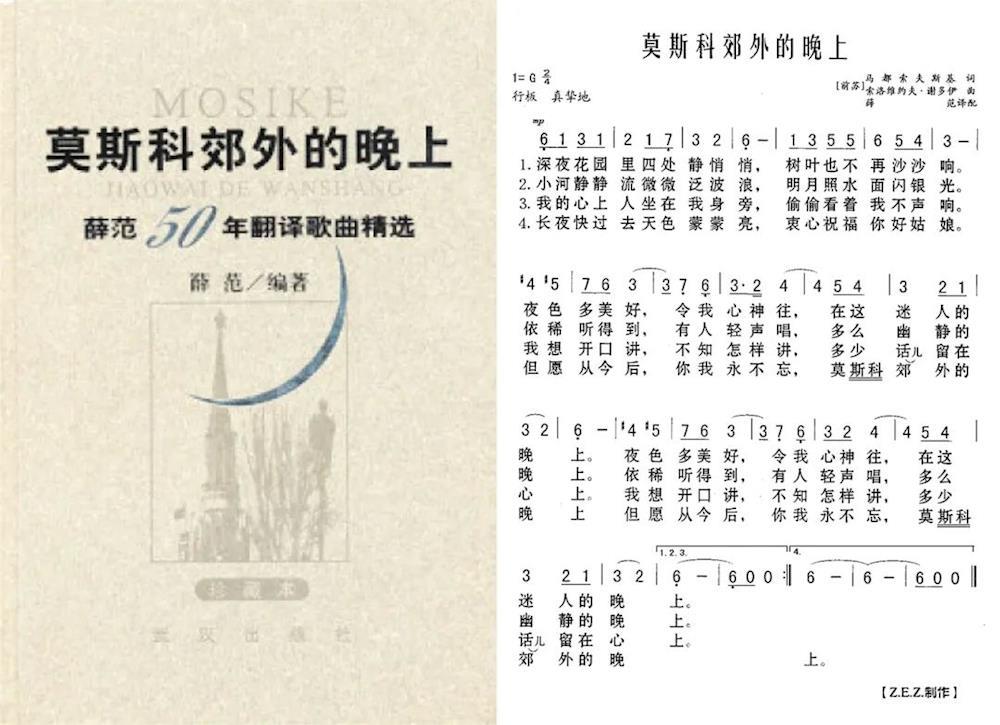

在薛范译配的近2000首外国歌曲中,《莫斯科郊外的晚上》无疑是最脍炙人口的作品。

译完那首歌才到了莫斯科

薛范一生译配发表的歌曲有2000余首,自学俄、英、意、西、法、日等多种语言,翻译了100多个国家的歌曲,其中俄语歌曲有近千首。谈起那首经久不衰的《莫斯科郊外的晚上》,他说:“我的名字有幸和这首风靡全球的歌曲联结在一起,我多年的工作有幸通过这首歌获得社会的承认,这一切的荣誉原本应属于原作者,人们‘爱屋及乌’,把原本属于原作者的荣誉给了我。”

每有客人拜访薛范,媒体也好、 朋友也好,大多都会提到《莫斯科郊外的晚上》,聊得兴起时,薛范会拿出珍藏的这首歌原唱者的音乐录像带播放。

《上海采风》杂志前任副主编马信芳回忆起和薛范为数不多的交集。他知道薛范习惯于晚间工作,每天都要干到凌晨,上午睡觉,所以与他约定下午3点见面。薛范开门就同他说,不好意思刚刚起床,不要见外。马信芳说,你这是真正的“夜神仙”,引得薛范哈哈大笑。在堆满各种书报的客厅里坐下,马信芳想起带来的问题:“听说你有《莫斯科郊外的晚上》的原唱影视录像?让我见识见识。”

“原唱?”薛范问,“是1956年的演出?那没有,当时还没有录像吧。但我有特鲁森后来演唱这首歌的录像。也算原唱吧。要不要看看?”说着,他在电脑上搜寻起来。

熟悉的旋律从音响中传出,经过制作的中文译词也在画面中,望着译配的歌词,听着俄语的原唱,译词的韵律和原唱的节奏浑然一体。这乐曲对薛范来说再熟悉不过了,然而马信芳发现他似乎与自己一样沉浸在悠扬的音乐中。

《莫斯科郊外的晚上》创作于1956年,歌曲原本是为纪录片《在运动大会的日子里》而作,后来被推荐到1956年在莫斯科举行的第六届世界青年联欢节参加国际歌曲大赛并夺得金奖。这年7月,薛范从《苏维埃文化报》上看到了联欢节获奖名单,其中获金奖的有五首歌曲。薛范手头正好有《莫斯科郊外的晚上》等三首原谱,于是花了几个晚上把三首歌都赶译出来。薛范说,译配《莫斯科郊外的晚上》与其他苏俄歌曲“一视同仁”,根本没预想过它后来的流传盛况。

一开始薛范对好几处译文都不满意,有天晚上观摩歌剧演出散场后,他走在淮海西路上,不知从哪幢楼飘来的钢琴声——肖邦的《降E大调夜曲》。“不知怎的,我竟想象那位弹奏者一定是位少女,在那个静静的夏夜,悠悠扬扬飘忽的琴音,有一种神秘的、甜蜜的意蕴。”他到家已凌晨一点,依然毫无睡意,拿出摊在桌上的《莫斯科郊外的晚上》未完成稿,只一小时就把歌曲译成誊清。

有人说薛范是世界上第一个把这首苏联歌曲译成俄文以外文字的人,还有人统计过,世界上用汉语唱《莫斯科郊外的晚上》的人远比用俄语唱得多。然而这首广为传唱的歌曲的译者直到2007年才第一次到访俄罗斯,他看到“莫斯科的晚上”不禁感慨,“久违了,我魂牵梦萦的俄罗斯”。

2022年4月,在得知自己获得“翻译文化终身成就奖”后,薛范说:“歌曲翻译在翻译界实属另类,以歌曲翻译而获此殊荣,恐怕在中国翻译史上也仅有一次。择一业,毕一生,我70年来一直从事歌曲的翻译介绍和研究,获此殊荣尤其要感谢广大乐友们,他们到处传唱,使之成为人们生活中不可或缺的文化珍品。”

翻译是一件上瘾的事

曾有作者描写薛范,任何时候看到他都是一样的表情:木刻一样的微笑,他对音乐、对翻译、对文学艺术和诗词歌赋都有着热爱,这热爱大到无边,却可以付诸区区一张小床、一室蜗居去实现。文学和音乐支撑着他心中的“理想主义”和“英雄情结”始终不灭。

在接受了无数媒体的访问后,薛范明白他是被装在一个框架里的,“这框架就是在确知自己终生都将是一个高位截瘫患者后伤心绝望,最好想到自杀,然后读到一部振聋发聩的书,最好是《钢铁是怎样炼成的》。(谁让我翻译了那么多苏联歌曲呢?)终于下定决心排除万难,最后取得巨大成功。”

有一年新年,上海市领导探望他的新闻上了电视,他的一个朋友在看了电视录像后打电话问他:“你为什么不哭?”薛范不懂他为什么要哭,“我确实是一个小人物,可是个高傲得很的小人物呢。”

他喜欢《牛虻》, 背得出牛虻写给琼玛的最后一封遗书;他因季米特洛夫在莱比锡法庭上的演讲而喜欢上这个人;因闻一多在昆明的最后一次演说而决定要做一名闻一多的研究者;他潜心阅读南宋史, 因为那段史话中有他崇拜的岳飞、辛弃疾、文天祥……他对英雄主义有一种奇特的向往,但他没能做成一个文艺理论家。

20世纪60年代中苏关系恶化使薛范不得不停止对苏联歌曲的翻译,把目标转向其他国家的歌坛。不久人们相继欣赏到《友谊地久天长》《草帽歌》《雪绒花》等歌曲。20世纪80年代初,薛范开始了电影歌曲的译配。当时一只单喇叭录音机要300块,他根本没条件买,电影院里哪部电影有插曲了,就向朋友借一部录音机揣着坐到影院最前排把歌曲录下来。有时候录一次还不行,因为影院里观众的咳嗽、走动、说话声都在里面。他只能反复录回到家再反复听,边听边记下曲谱、歌词,再翻译。

上海广播电视艺术团男高音歌唱家刘文斌回忆说,薛范翻译好一首歌后要定调的,怎么定调呢?他一个电话打过来说,文斌,给我定个调,然后他在电话里把那首歌唱给我听,我就在钢琴上按键,按好后定那个调。

薛范对语言和音乐有灵活的感知,中文修养非同一般。鲜为人知的是,他还把很多外国动画片插曲和儿童歌曲译作中文,例如日本动画片《花仙子》的主题曲,中文就是他所译。

薛范从不觉得他是在做什么“中国化”的事情,翻译歌曲就像解谜,像在探讨一首歌的另一可能,仿佛它们本该有另一种文字形态。他把翻译看作一件“上瘾”的事,作为一个上瘾的中文翻译人,必须把读过的外文作品翻译成中文后,才觉得完成了一件事,否则就不圆满。

永远的老师

将《红楼梦》译成英文的翻译家杨宪益先生称自己为翻译匠。匠人精神是什么?便是淬炼心性、养成自己、唤醒他人。

生活在上海,找外文报纸、杂志、书籍还算方便。薛范用来初学俄文的其中一本书是苏联作家巴甫连柯的《幸福》,不太为大众知晓。当时有俄罗斯文学翻译家草婴先生的译本,薛范对照着读和学,然后趁着草婴做讲座去当面请教。

在自学翻译过程中,薛范遇到一些疑难问题,于是就鼓起勇气给草婴所在的出版社写了信,信中既有学术请教,也谈了一些个人生活状况。令薛范诧异的是,没过几天,草婴居然上门来看他。要知道草婴比薛范年长11岁,已经是名声赫赫的翻译家,而那年薛范才20出头。那天,两位热爱翻译的忘年交聊天谈心了两个多小时。1986年上海翻译家协会成立,草婴任第一任会长,薛范也加入其中。之后,草婴帮薛范解决了一些生活上的困难,让他再无后顾之忧。每每想起此事,薛范总觉得对草婴先生欠着一份谢意。

薛范翻译歌曲从未有过“传播外国优秀文化给中国人”的想法,他做这件事只是为了确立自己,好像一首音乐到他手边,他必须要对它做点什么。薛范最感谢的也正是那些帮助他找资料的人,那些跟他交流翻译心得的人,那些愿意好好演绎他翻译歌曲的人,因为他们是真正在“鼓励”他。

从事音乐剧译配的程何是薛范的学生,她第一次接触薛范是在2011年。那是她第一次作为正式译配参与音乐剧《妈妈咪呀!》的中文译配工作。制作方为了保证译配质量,请薛范作为老师给程何上了一下午的课。

程何在高中时就喜欢译配,接触这一领域之初,薛范对她来说就是译配届的大师巨擘,是需要仰视的人。与其他类型翻译相比,歌曲译配不但要考虑译词的信达雅,还要考虑歌词和音乐的适配性。程何觉得薛范在词曲相配方面做得非常细致到位,这也是他的译配最能打动人心的原因。

“其实薛老师真正教我只有那一个下午,但是那一个下午,他彻底把我之前所有没有办法理解或者整理的东西全都体系化了,相当于带着我直接往前跨了一大步,让我有了进入这个领域继续探索和耕耘的资本。”薛范带了一本他编著的《歌曲翻译探索与实践》,把他多年来总结出的经验毫无保留地对这位后辈倾囊相授:如何翻译歌曲,译配的音调、断句、重音等规律,都深入浅出地讲述了一遍。

2022年年初,薛范还曾把自己尝试写的一个讲俄罗斯的音乐剧本发给程何看,他说程何是音乐剧的行家,希望她能“评判”一下。“但是我最终也没有给到他我的意见,我怎么好意思在他面前称自己是行家。”程何说。8月8日是程何最后一次和薛范联系,当时薛范告诉她自己获得了“翻译文化终身成就奖”,回头去看,程何特别感谢这个奖的及时颁发,赶上了薛老师在世的最后一段时间。

薛范一直有一个想法,歌曲译配得再多,留在纸上的还是“死”的,只有让它在人们口中传唱,才是“活”的。他要走出“书斋”,与全国各地的爱乐者一起,共同推广和传播世界各国的优秀歌曲。

喜欢翻译的人应该是人群中习惯沉默的那个,因为译者可以用翻译让自己滔滔不绝。毋庸置疑,薛范的每一首作品都倾注着满腔情感和心血,他的歌承载着一代人的精神追求和集体记忆。2022年9月2日,薛范因病医治无效在上海逝世,很多人回忆起更多他译过的歌,像是一副长长的卷轴,记录着一个时代的温度。薛范曾译过一首俄罗斯流行歌曲《百万朵玫瑰花》,歌词中有这么几句:“画家他终生孤独,忍受着风雪交加,但是在他一生中,有过百万朵玫瑰花。”

来源丨中国残疾人杂志社(ID:zgcjrzzs)

文丨王雨萌

编辑丨张帅